なんだけどね。

時間ってかぎりがあるでしょ。

体力だっているし。

なのに、前に読んだ本だって気が付かないで、また読んだりするの。

そのたびに得るところはあるからいいんだけどね。

でもできたらたくさん読みたいよ。

本は智慧の泉だからね。

そんなわけで始めた忘備録としての読書日記。

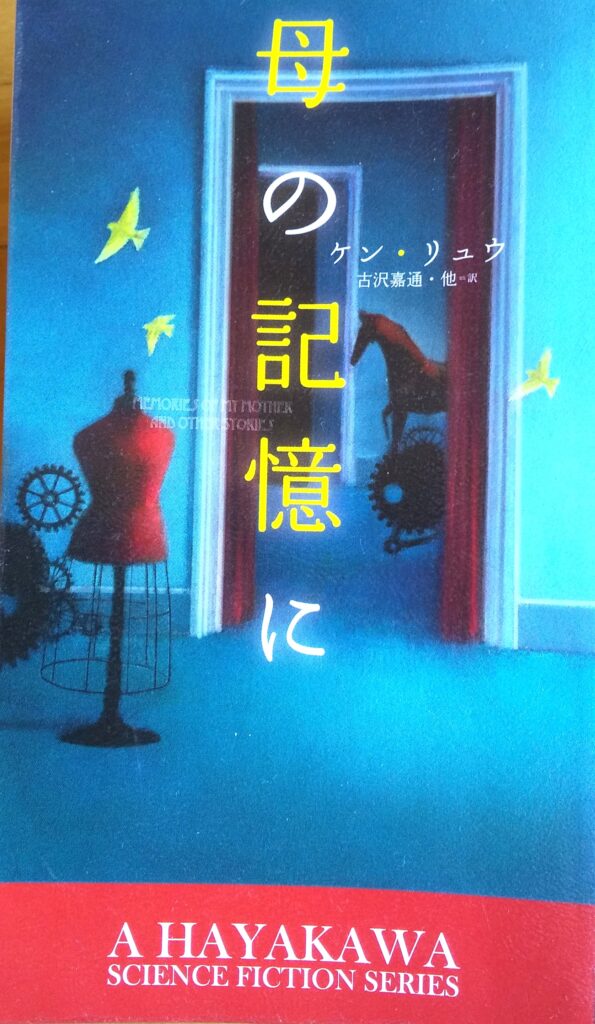

母の記憶に

ははのきおくに

ケン・リュウ 古沢嘉通・ほか 早川書房 2017年

だいたいSFは好きじゃないんだけど、これには驚いた。おもしろい!

ページが上下組で、しかもページ数が多いので、みっちり読める。

短編集。ただし「万味調和」は、長め。

目次

烏蘇里熊(ウスリーひぐま)

草を結びて環を銜えん

主には常に汝とともに

母の記憶に

存在(プレゼンス)

シミュクラ

レギュラー

ループのなかで

状態変化

パーフェクト・マッチ

カサントラ

残されし者

上級読者のための比較認知科学絵本

訴訟師と猿の王

万味調和ー軍神関羽のアメリカでの物語

『輸送年報』より『長距離貨物輸送飛行船』

****

どこにでもいるケン・リュウ/藤井太洋

神と黒蟹県

絲山秋子 文藝春秋 2023年

黒蟹県は、架空の県名。どこにでもありそうで、どこにもないふしぎの起こりそうな場所。

地図までついている。

主人公は三ケ日凡(なみ)。かと思いきや、次々に現れる平凡な人物が主人公か?

神はどこにいるのか?

おかしな物語。

777

伊坂幸太郎 角川書店 2023年

トリプルセブンは、スロットマシンでは大当たりの数。

殺し屋とか逃がし屋とかの業者たちがその技を競い合う弱肉強食のとんでもない世界。

笑える話。

韓国民話の不思議な世界

崔仁鶴(チェ・インハク)・樋口淳編著/鄭裕江(チョン・ユガン)訳/民話の森 2023年

副題:鬼神・トッケビ・妖怪変化

はじめに(抜粋)

松潭(ソンタン)には1974年までは電気がなく、時計も稀なくらいでしたが、電気がひかれると一挙に村人はラジオやテレビの前に集まるようになり、ハルモニやハラボジの話は、急速に忘れられていきました。闇につつまれた夜が、恐ろしい時間ではなくなり、昼と夜の境が消滅したのです。かつては、夜と昼が人々の意識のなかではっきりと区別されていて、日が落ちるとともに夜が訪れました。夜はオニの時間であり昔語りの時でもあったのです。夜を失って、トッケビや鬼神(キシン)は出現の機会を失ってしまいました。

そしてセマウル運動(新しい村運動)で道が整備され、車が自由に出入りするようになると、村の境界も消滅します。トッケビや盗賊の話の舞台であった村境の坂や辻もありきたりの場所になってしまいました。

(略)

かつて村を訪れ、話を運んでくれた竹細工やオンギ(陶器)の行商人も徒歩でやってくることはなく、トラックで商品を運び、用が済むとさっさと引き上げていきます。みな忙しく働いて、昔語りどころではなくなってしまったのです。」

1970年代に松譚で起きた変化は、多少時期はずれていても、韓国の多くの村で経験されたことです。

目次

はじめに

Ⅰ 鬼神

Ⅱ トッケビ

Ⅲ 蛇・青大将(クロンギ)・龍・イムギ

Ⅳ 狐・白狐・九尾の狐

Ⅴ ムカデ・ヒキガエル・ネズミ・ネコ・ニワトリ

Ⅵ 虎

あとがき

ストーンサークルの殺人

M・W・クレイヴン 東野さやか訳 早川書房 2020年

主人公は国家犯罪対策庁の重大犯罪分析科の部長刑事ワシントン・ポー

謎解きはめっちゃ面白いんだけど、殺し方がむごい。しかも表現がリアル。

読み出したらやめられない(笑)

ポーのシリーズ

ブラックサマーの殺人

キューレターの殺人

4作目が楽しみ。

われら闇より天を見る

クリス・ウィタカー作 鈴木恵訳 早川書房 2022年

500頁を超えるずっしりとしたミステリー小説。

舞台はカリフォルニアの田舎町。

主人公ダッチェスは13歳の少女。物語は、少女とその弟をめぐって母親の友人や恋人たちの人生が絡んでいく。

ミステリーとしてのストーリーは、母親の妹がまだ幼いうちに命を落としたことから始まる。

ダッチェスは父親を知らないし、母親も殺害されるし、逃れた先の農場で守ってくれていた祖父も殺害される。

事件は凄惨なのに、当事者たちにほんとうの悪人はいないのが悲しい。

最初から最後まで登場する(副主人公?)の警察署長ウォークの言動に救われる思いがする。

ブルーアウト

鈴木光司著 小学館 2015年

和歌山県串本の沖合で、トルコの軍艦エルトゥールル号が、台風にあって沈没したのは、明治23年のこと。その史実をもとにしたフィクション。

主人公は、串本でダイビングのインストラクターをする水輝。そこへ、トルコの青年ギュスカンがガイドを依頼する。

エルトゥールル号の遭難者の五代のちの子孫と遭難を助けた漁師たちの五代のちの子孫とのふしぎな邂逅。

エルトゥールル号乗組員のドラマと水輝の人生が、交互に描かれる。

老いを愛づる

中村桂子著 中公新書 2022年

著者は大阪府高槻市にある生命誌研究館の名誉館長。

老いや年寄りの生き方についての啓蒙本は多々あるが、今まで読んだ中で一番しっくりきた本。

男性の書いたものは、どうも違和感があるし、お金の心配のない人が老後について具体的なことを書いたものも違和感があるし、奥歯にものが挟まったようなものが多いなかで、本書は、人としての基本的な生き方を考えさせてくれてほっとする。

女たちの沈黙

パット・バーカー作 北村みちよ訳 早川書房 2023年

ギリシャの英雄アキレウスといえば、アキレス腱の名前のもとになった神話の世界の登場人物。

トロイア戦争を舞台に、リュルネソスの王妃ブリセイスが数奇な運命を語る。

アキレウスによって国が陥落し、ブリセイスはアキレウスの勝利品として奴隷に落とされる。

戦闘の場面はリアルで血なまぐさい。けれども、そのことで、生死のドラマを盛り上げている。

沈黙を強いられた女たちの想いと生きる力を訴える。

続編 The Women of Troy の翻訳が待たれる。

紀ノ川

有吉佐和子 1959年 中央公論社 (1964年 新潮社)

和歌山県の紀ノ川沿いの素封家紀本家の花子が主人公。彼女を育てた祖母豊乃、娘の文緒、孫の華子と、明治大正昭和を生きる4代の女たちの物語。

さすがにテーマはかっちりしているし、視野が広いし、何より文章が良い。

有吉佐和子は学生時代にけっこうのめりこんで読んだのが懐かしい。

文庫版の後ろの広告に円地文子、大江健三郎、高橋和巳等の作品が並んでいて、そういう文学に親しんでいた学生時代だったと思いだした。